Über Jahrtausende formte die Welt den Menschen. Jetzt formt er sie. Rückblickend deutet alles in der Geschichte der Menschheit auf die Epoche des Anthropozän hin. Wie sie wird, hängt allein von Homo sapiens ab.

Es muss dieses eine, dieses allererste Mal gegeben haben. Diesen Augenblick, als ein Mensch sich erstmals auf den Rücken eines Pferdes schwingt, mit den Händen in die Mähne greift, sich darin festkrallt, seine Schenkel gegen den Körper des Tieres presst, mit aller Kraft dagegen kämpft, abgeworfen zu werden. Das Pferd wird gestiegen sein, es wird Sprünge vollführt haben, es wird alle Versuche unternommen haben, diesen Fremdkörper wieder loszuwerden. Letztlich vergebens. Es wird ihn nie wieder los.

Einwirkung I – Das Zähmen von Tieren

© Martin Jernberg/unsplash.com & Joel Hard/unsplash.com

Der erste Reiter der Geschichte hat keinen Sattel gehabt, kein Zaumzeug und auch keine Steigbügel. Er hatte vielleicht gerade einmal ein Seil zur Hand, vor allem aber hatte er den unbedingten Willen, dieses Tier, dieses schnelle Tier, sich untertan zu machen. Es zu zähmen. Er hatte ausreichend Willen und Zähigkeit, um erfolgreich zu sein. Und erfolgreich war er. Kaum hat der Mensch das Pferd bestiegen, wächst er über sich hinaus. Er macht sich die Größe des Tieres zunutze, erweitert auf seinem Rücken sein Gesichtsfeld; er nutzt die Schnelligkeit und Wendigkeit des Vierbeiners, er macht sie zu der seinen, macht sie sich zu Eigen. Er wird, so schreibt Ulrich Raulff in „Das letzte Jahrhundert der Pferde“, zu einem kentaurischen Wesen. In den folgenden Jahrtausenden bestimmt diese Kombination zweier Säugetiere Geschichte und Kultur. Der Mensch nutzt die Stärken des Pferdes zu seinem Vorteil und macht solcherart en passant ein paar seiner Schwächen wett.

Denn der Mensch, der ist ein Mängelwesen, als ein solches nimmt er sich immer wieder wahr. Auch wenn diese Sicht so nicht stimmt, im Gegenteil. Homo sapiens ist ein grandioses Produkt der Evolution. Er ist singulär, indem er sich auf nur zwei Beinen fortbewegt, wodurch er seine vorderen Extremitäten frei für andere Aktivitäten hat. Für das Greifen, zur Hand nehmen, zum Arbeiten. Seine Finger sind Instrumente, die es ihm erlauben selbst aus rohem Stein scharfe Werkzeuge anzufertigen, feinmechanische Apparate zu konstruieren, feinziselierte Kunstwerke zu schaffen. Homo sapiens verfügt zudem über ein extrem leistungsfähiges Gehirn, somit über herausragende kognitive Eigenschaften und – das Werkzeug der Sprache.

In Summe ist die Gattung Mensch in ihren Anlagen also alles andere denn ein mangelhaftes Wesen. Diese und weitere Voraussetzungen, zumal seine Ausdauer, ausdifferenziert und im Zusammenspiel, unterscheiden Homo sapiens von allen anderen Wesen auf diesem Planeten.

Mängelwesen und Zufallsprodukt

Gleichzeitig aber ist er tatsächlich doch nur ein Zufallsprodukt der Evolution. All seinen Stärken zum Trotz ein schwaches, verletzliches Wesen. In seiner körperlichen Grundausstattung ist er leichte Beute für Raubtiere, für diese ist er nicht einmal Konkurrenz in der Jagd. Einmal in seiner Vorgeschichte, vor rund 70.000 Jahren, ist er sogar vom Aussterben bedroht, reduziert auf eine kleine Restgruppe von gerade einmal knapp 2.000 Individuen der Gattung Homo sapiens. Nach heutigen Maßstäben ein Fall für die Rote Liste der vom Aussterben bedrohten Arten.

Doch dann legt er ein Comeback hin, wie es in der Erdgeschichte wohl einzigartig ist. Und es wäre verführerisch zu mutmaßen, diese frühe Erfahrung der eigenen Verwundbarkeit, der Beinah-Auslöschung, hätte sein Bewusstsein geformt, sei über Generationen und Jahrtausende in Geschichten und Erzählungen tradiert worden, eine frühe Kränkung, die der Mensch in der Folge wettzumachen suchte – in Worten ist dieser Einschnitt nicht überliefert, tatsächlich aber hat er Spuren in unserer Erbinformation hinterlassen, ist genetisch codiert und somit gleichsam subkutan immer noch präsent, in jedem einzelnen Menschen auf diesem Planeten.

Es gibt indes in der Geschichte des Homo sapiens genügend andere elementare Katastrophen, die sein Bewusstsein geprägt haben, seine Art zu denken, die Welt zu sehen und sich selbst. Doch dazu später.

Einwirkung II – Die Zucht von Getreide, Obst- und Gemüse

© Adam Nir/unsplash.com & Dana Devolk/unsplash.com

Das, was den Menschen mit Stolz erfüllt, das, was ihn von anderen Tieren unterscheidet, das ist sein Gehirn. Das sind seine Denkleistungen, die Fähigkeit, in die Zukunft und in die Vergangenheit zu denken, und mit Hilfe dieser Gedanken radikal neue Wege einzuschlagen. Das ist, was ihn einzigartig macht. Dieser Einzigartigkeit ist sich der Mensch, Homo sapiens, sehr wohl bewusst.

Wann er beginnt, sich mit anderen Wesen zu vergleichen, wann er denn zu dem Schluss gelangt, die „Krone der Schöpfung“ zu sein, das verliert sich irgendwo in den Nebeln der Frühgeschichte. Mag sein, dass bereits in der Altsteinzeit unsere Vorfahren der Gattung Homo erectus erkannten, dass sie sich grundlegend anders verhalten als andere Säugetiere. Dass sie neidvoll auf deren Kraft, Gewandtheit, Ausdauer, Wachsamkeit und Schnelligkeit blickten, auf jene, die sich in die Lüfte schwingen können, auf jene, die in die tiefsten Tiefen abtauchen. Auf jene Tiere, die selbst eisigsten Temperaturen trotzen, die kein Feuer benötigen, welches in langen Nächten niemals ausgehen darf. Mutmaßungen samt und sonders.

Von Gottheiten geschaffen und privilegiert

Fest steht freilich, dass Homo sapiens, spätestens nachdem seine Mitmenschen Homo neanderthalensis und Homo denisova die Bühne der Weltgeschichte verlassen haben, und es keine Konkurrenz mehr in Belangen der Einzigartigkeit gibt, dass er sich als von Gottheiten erschaffen und also privilegiert wähnt.

Er wird sich seiner bewusst.

Er ist sich seiner in einer ganz anderen Art und Weise bewusst, als es andere kognitiv begabte Tiere sind. Das Bewusstsein des Homo sapiens ist geprägt durch die Fähigkeit der Selbsterkenntnis, die Fähigkeit über sich selbst als Individuum wie als Gattung zu reflektieren.

Vergleicht sich nun der Mensch, damals in den Jahrtausenden der Altsteinzeit oder auch in der Jungsteinzeit mit anderen Lebewesen, dann stechen ihm seine Nachteile in Sachen Kraft und Wahrnehmung ins Auge. Doch einfach hinnehmen will er sie nicht, das entspräche nicht seinem Wesen. Also sucht er sie zu überwinden, indem er Zauber spricht; versucht, die Eigenschaften der Tiere zu den seinen zu machen, indem er die Tiere bannt, indem er davon träumt, seinen Geist in den Körper der Tiere zu transferieren, um ihre Stärken zu den seinen zu machen. Er schlüpft in ihre Felle, bedient sich ihrer Knochen, kürt sie zu seinen Totems, zu seinen Geistwesen.

In seiner Phantasie und in seinem Glauben bevölkern sie Seite an Seite mit Geistern und Gottwesen die Welt, bereit, bei Wohlverhalten des Menschen ihn an ihren Vorteilen teilhaben zu lassen.

Im Alltag aber kann er sich darauf nicht verlassen. Sein Geistwesen mag ihn inspirieren, es mag ihn geradezu beflügeln, seine naturgegebenen Nachteile in der Konkurrenz um Beute macht es nicht wett. Dazu bedient er sich eines anderen Geistes, seiner kognitiven Kapazitäten. Er setzt seine taktilen Fähigkeiten ein, er beginnt seine Umwelt zu formen, sie sich zu nutze zu machen. Mehr als jedes andere Tier auf diesem Planeten ist er dazu in der Lage. Mithin ist das Zeitalter des Menschen, das Anthropozän, ihm gleichsam in die Wiege gelegt. Der Erfolg des Homo sapiens, und evolutionär betrachtet ist Erfolg gleichzusetzen mit zu überleben und sich fortzupflanzen, dieser Erfolg ist davon abhängig, wie sehr er die Welt nach seinen Bedürfnissen zu gestalten in der Lage ist.

Sein Einwirken ist dabei anfangs nicht notwendigerweise auf ein finales Ziel ausgerichtet, vielmehr auf das nackte Überleben, allenfalls auf ein einfaches, ein nicht ganz so mühsames Überleben. Er beginnt seine Vorteile, seine Stärken auszuspielen. Zum Beispiel das Überraschungsmoment seines erstmaligen Auftretens.

Folgenreiche Welterschließung

Als Homo sapiens im Zuge seiner globalen Wanderung Australien erreicht, ist er mit einer Tierwelt konfrontiert, die gänzlich anders zusammengesetzt ist als heute. Es gibt Großtiere, beuteltierähnliche Wesen von den Ausmaßen eines Nashorns und Riesenkängurus von drei Metern Körpergröße sowie Riesenechsen von sechs Metern Länge, dazu den Beutellöwen und den Beuteltapir, doch auf diesen neuen Konkurrenten sind sie alle evolutionär nicht vorbereitet, sie bringen ihm keine Scheu entgegen – was der Mensch umgehend nutzt. Die großen Tiere sind leichte, reiche Beute.

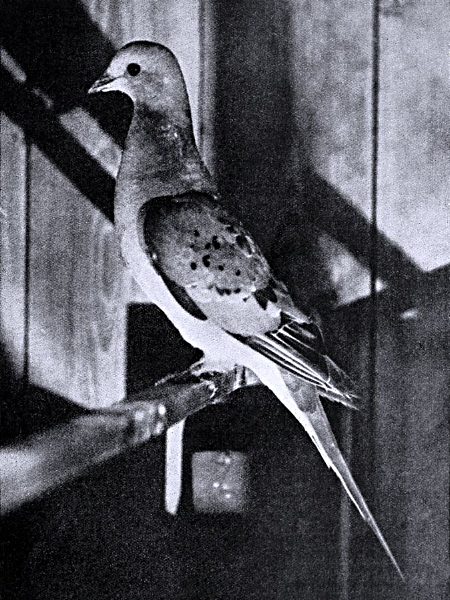

Ebenso verhält es sich in den beiden Amerikas, kaum tritt Homo sapiens auf den Plan, geht es dem Präriemammut, dem amerikanischen Mastodon, den amerikanischen Kamelen, Säbelzahnkatzen und Riesenfaultieren im Sinne des Wortes an den Kragen, selbst das Pferd verschwindet und kehrt erst durch die spanische Conquista zurück. In Europa treten Wollmammut, Wollnashorn, Riesenhirsch, Steppenwisent und Höhlenlöwe ab. Weltweit werden rund 101 Arten der Megafauna, Tiere mit einem Körpergewicht von mehr als 45 Kilogramm, schlichtweg ausgelöscht.

Die Wissenschaft spricht in diesem Zusammenhang von der Quartären Aussterbewelle am Ende der letzten Kaltzeit. Selbst wenn klimatische Einflüsse eine Rolle gespielt haben mögen, auffallend ist doch, wie sehr das Vergehen der Megafauna mit dem Auftreten Homo sapiens in diesen Regionen korreliert. Manche Forscher, wie Nicole Boivin, orten daher die Hauptverantwortung bei unseren Vorfahren. Es wäre, es ist, demnach das erste Massensterben, welches der Mensch maßgeblich mitzuverantworten hat. Ein schweres Erbe, welches die Menschheit da mit sich trägt, zumindest aus heutiger Sicht. Ungeschehen kann dieser Prozess nicht mehr gemacht werden.

Diese erste massive Einwirkung Homo sapiens auf die Vielfalt der Arten ist vor rund 10.000 Jahren abgeschlossen. Bewirkt schlicht durch sein Erscheinen, ausgestattet mit Werkzeugen, mit spitzen, scharfen Klingen, Pfeilen und Speeren sowie mit der Fähigkeit, Feuer zu legen; bereit, alle Regionen und Klimazonen des Planeten sich als Lebensraum zu erschließen.

Einwirkung III – Die Zucht von Nutztieren

© Lucio Patone/unsplash.com & Richard Gatley/unsplash.com

Und um – in einem nächsten Schritt – dem Dasein als Jäger und Sammler zusehends zu entsagen. Homo sapiens wird sesshaft. Womit er seine Umwelt ein weiteres Mal prägt, ihr seinen Stempel aufdrückt, nachhaltiger noch als durch seine bloße Präsenz.

Er beginnt Wälder zu roden, Land urbar zu machen, Tiere zu zähmen und zu züchten, er legt Siedlungen an, errichtet sakrale Bauten, befestigte Wege. Er terrassiert Berge, gräbt Kanäle, wuchtet Mauern empor und hinterlässt so zusehends seine Spuren in der Landschaft.

Dabei ist alles das noch immer kein Triumph, kein Sieg über die Natur oder die Wildnis. Wieder und wieder müssen unsere Vorfahren erfahren, wie schutzlos sie angesichts der Naturgewalten sind, ausgesetzt den Launen des Wetters, von denen wiederum die Ernte abhängen mag, von eiskalten Wintern, konfrontiert mit Heuschreckenschwärmen, mit Krankheiten, Feuersbrünsten und Überschwemmungen. Es ist ein Leben in Unzulänglichkeit und steter Unberechenbarkeit.

Dann und wann blitzt in den Erzählungen der Menschheit quer durch alle Kulturen ein Motiv auf, welches von seliger Unwissenheit erzählt, von einem Garten Eden, von einer Zeit vor Prometheus, der den Menschen zwar wohl das Feuer und das Wissen bringt, die dafür von den Göttern mit Pandora bestraft werden, die Seuchen, Unglück, Schmerz und Leid über die Welt bringt. Irgendeinen Ausgleich braucht es ja. So wie auch in der Genesis des Alten Testaments Adam und Eva, nachdem sie von dem Baum der Erkenntnis gekostet haben, sich erkennen, aus dem Paradies vertrieben und fortan in Schmerzen gebären und im Schweiße des Angesichts sich ihr täglich Brot verdienen müssen.

Folgt man dem israelischen Universalhistoriker Yuval Harari, dann hat die Menschheit tatsächlich eine Art Paradies erleben dürfen, und es war die Altsteinzeit, die längste Epoche, die die Gattung Homo durchlebt hat, als Jäger und Sammler, frei von der Fron der Landarbeit.

Und dann kommt Daidalos

Es ist anders gekommen. Mit der neolithischen Revolution erfindet Homo sapiens die Landwirtschaft (Yuval Harari vertritt die These, dass es wohl eigentlich der Weizen gewesen sei, der den Menschen dazu gebracht hat, das Umherstreifen aufzugeben und stattdessen Bauer zu werden). Und mit der Landwirtschaft gehen die ersten Zivilisationen einher.

Jene im Zwischenstromland, von der uns das Gilgamesch-Epos erhalten geblieben ist, in dem das Verhältnis des Menschen zur Natur, zur Wildnis beschrieben wird, in dem eine scharfe Abgrenzung zwischen der Stadt und der Kultur und dem anderen da draußen gezogen wird. Jene im Niltal, die als erste einen Eingottglauben formuliert, der weiterlebt im Judentum (wenn man denn Sigmund Freud und Jan Assmann folgen will), aber immer noch sind es Zivilisationen und Kulturen, die sich dem göttlichen Wesen nahe glauben. Aus ihrer Sicht auch nahe wissen.

Und dann kommt Daidalos.

Der radikalste Mythos der griechischen Antike, eine komplette Abkehr von der göttlich-menschlichen Kooperation. Erstmals betritt in einer Erzählung eine Person die Bühne, die ohne divinen Beistand, ohne Nymphen oder Musen das Auslangen findet, ein Mensch, der stattdessen ausschließlich aus sich selbst schöpft.

Gemeinhin ist der Todessturz seines Sohnes Ikaros bekannter, in gewisser Weise ist er auch gefälliger, als ein Mensch allen Warnungen zum Trotz seine Grenzen überschreitet und dafür bestraft wird. Das aber ist gar nicht der Kern der Geschichte um Daidalos. Das ist nur eine moralische Wertung, die den Blick auf die wahre Sensation verstellt, auf das erste Wirken eines Individuums aus sich selbst heraus. Frei von wie auch immer gearteten göttlichen Beistand.

Einwirkung IV – Selbsterkenntnis und Spiegelung

© Matteo Vistocco/unsplash.com & Mika/unsplash.com

Daidalos also. Von ihm berichtet der Mythos er sei der erste Mensch gewesen, der Statuen so anschaulich, so lieblich, so perfekt zu gestalten wusste, dass man meinen konnte, sie lebten. Sein Ruhm als Künstler reicht weit über Athen hinaus, und die Athener sind stolz auf ihn, auf diesen Meister, der innerhalb ihrer Mauern wohnt, der durch seine Kunst, durch seine kreativen Gedankenflüge den Ruhm ihrer Stadt mehrt. Dann aber erwächst dem Daidalos Konkurrenz in Person seines Neffen Talos, der nicht minder begabt ist, der Werkzeuge von der Töpferscheibe bis hin zur Säge entwickelt und erfindet, und dem alsbald die Herzen der Athener ebenso zufliegen. Als nun dem Älteren der Liebesentzug der Menschen droht, greift er zu radikalen Mitteln, er stößt, in einem unbeobachteten Moment, den Neffen von der Akropolis in den Tod. Beim Verscharren des Leichnams aber wird Daidalos ertappt und ergreift, mit seinem Sohn Ikaros, die Flucht nach Kreta, zu König Minos.

Das gewährte Asyl hat seinen Preis, er muss das Labyrinth errichten, in welches der Minotaurus gesperrt wird, schlimmer noch (die Aufgabe selbst wird reizvoll für ihn gewesen sein), er darf die Insel nicht mehr verlassen.

Doch Daidalos wäre nicht er, wäre nicht dieser Leonardo da Vinci der griechischen Antike, fände er keinen Ausweg. Es sind die Flügel, die er konstruiert, sich selbst und seinem Sohn anpasst, mit denen sie fliegend von Kreta fliehen. Dabei erweist sich Daidalos nicht nur als Konstrukteur, er weiß auch um die Sollbruchstellen seiner Konstruktion, die Gefahr, die von zu viel Hitze oder zu viel Feuchtigkeit ausgeht. In diesem Sinne instruiert er denn auch seinen Sohn, der – natürlich – im Überschwang der Gefühle dann doch der Sonne entgegenstrebt und abstürzt.

Daidalos aber gelangt nach Sizilien, wo er wieder als Baumeister und Ingenieur tätig wird, wo er einen künstlichen See und einen künstlichen Fluss anlegen lässt, wo er auf dem steilsten Felsen eine uneinnehmbare Stadt baut und wo er in einer Grotte den Dampf unterirdischen Feuers so geschickt auffängt und ableitet, dass die Höhle so angenehm wie ein mäßig beheiztes Zimmer wird.

Der Mensch als Weltenbauer

Alles das und noch viel mehr schafft Daidalos aus sich heraus. Kein einziges Mal tritt ein Gott oder ein Götterbote an seine Seite, nie taucht die ewig kluge Athene auf, um ihn zu unterweisen, nie Apollon, und Aphrodite schon gar nicht. Nicht einmal von Zeus ist ein dumpfes Grollen zu vernehmen. Im Mythos des Daidalos gibt es keine Götter, keine Musen, keine Erinnyen. Sie sind verschwunden, sie spielen keine Rolle mehr, nicht im Leben des Daidalos, nicht im Leben jener Menschen, die so wie er konstruieren, beobachten, hinterfragen, die forschen und sich auf die Kraft ihres Geistes verlassen. Die Daidalos-Erzählung ist der erste Mythos frei von metaphysischen Kräften. Einer, der von einem neuen Selbstbewusstsein der Menschen berichtet. Davon, zu welchen geistigen Höhenflügen und massiven Eingriffen in seine Umwelt der Mensch in der Lage ist.

Als Daidalos ist Homo sapiens erfolgreich, es ist ihm seine zweite Natur, die sich in seiner kulturellen Evolution manifestiert. Sie ist in ihrem Wesen ungleich schneller und flexibler, sie baut auf Wissen und Erkenntnis auf, auf Techniken und Technologien, die immer weiter entwickelt, immer weiter verfeinert und tradiert werden. Dann und wann erlebt sie Rückschläge, stagniert sie, allein, sie ist in der Welt, bricht sich immer wieder Bahn.

Es ist, angesichts der Dauer der Menschheitsgeschichte, ein bemerkenswert kurzer Zeitraum, ab dem die kulturelle Evolution zum Tragen kommt. Ihr Beginn kann mit der neolithischen Revolution, mit dem Sesshaftwerden der Menschen, mit der Entwicklung der Landwirtschaft ungefähr datiert werden. Oder auch erst mit dem Entstehen von Städten, Tempeln, der Schrift. Ein wenig früher, ein wenig später, es ändert nichts daran, dass wir letztlich von nur ein paar tausend Jahren sprechen. Einem Wimpernschlag in der Geschichte.

Also greift Homo sapiens in die Natur ein. Er macht sie sich zu Nutze. Erkennt, wo sich Dämme errichten lassen und wo Kanäle, er hievt ganze Städte auf Berggipfel, verbindet Siedlungen mit Straßen und orientiert sich dabei an den geologischen Gegebenheiten, die es ihm einfacher machen, diese Wege anzulegen. Er hat ein feines Gespür dafür entwickelt, wo er seine Zeichen, seine Bauwerke einbetten kann. Er errichtet sich sein eigenes Habitat, um anders, um besser überleben zu können.

Er erkennt, dass sich die Welt gestalten lässt. Nichts ist so, dass es nicht optimiert, besser auf seine Bedürfnisse hin geschnitten werden könnte. Homo sapiens entwirft Gärten, die einem Idealbild entsprechen. Er imitiert die Natur nicht nur, er sucht sie zu übertreffen, wird zum Schöpfer im Kleinen. Wird zum Weltenbauer.

Einwirkung V – Die Gestaltung der Landschaft

© Patrick Federi/unsplash.com & Huy Nguyen/unsplash.com

Und was ihm hier gelingt, das gelingt ihm ebenso mit Flora und Fauna. Die Zahl der unterschiedlichen Nutztierrassen, die präzise an jeweiligen Bedingungen angepasst, im Laufe der Zeit gezüchtet werden, geht wohl in die Zehntausende. Hühner und Rinder, Schafe und Ziegen, Kamele, Trampeltiere, Pferde, Esel, Schweine, Lamas und Hunde, selbst Fische und Vögel. Homo sapiens schafft sich seine Menagerie. Nach seinen Vorstellungen. Gezielt und mit Bedacht. Gleiches gilt für Pflanzen, von Getreidesorten über Obst und Gemüse, Erbsen, Paradeiser und Kartoffeln, Karotten, Rüben, Kürbisse, Äpfel, Birnen, Zitronen und Orangen, Weizen, Hafer, Roggen, Reis und Dinkel bis hin zu Bäumen und Sträuchern und Blumen. Nichts ist vor dem schöpferischen Eingriff des Menschen sicher.

Schmerzhafte Grenzen

So prägt er die Welt, gestaltet sie zusehends nach seinen Bedürfnissen. Er macht damit einen Teil seiner Mängel, die ihm nach wie vor immer wieder schmerzhaft vor Augen geführt werden, wett. Denn es sind nicht nur Missernten, Unwetter, Feuersbrünste, Katastrophen und Kriege, die ihm immer wieder zusetzen, geht es um ihn an sich, um seinen Körper, dann stößt er schnell an Grenzen. An äußerst schmerzhafte. Krankheiten, Gebrechen, die Mühsal des Alters, Folgen von Unfällen und Verletzungen, das Leben ist wahrlich kein Honigschlecken. Nicht in diesem Körper, der so anfällig ist, so zerbrechlich.

Das eine oder andere lässt sich, behelfsmäßig, beheben. Eine Prothese hier, eine Brille da, und dort ein Hörrohr. Auch das aber immer nur als Minderheitenprogramm.

Aber es muss mehr möglich sein. Also werden Krankheiten katalogisiert, beschrieben, analysiert, es werden Behandlungsmethoden und Arzneien entwickelt. Bereits im alten Ägypten werden um 1850 vor unserer Zeitrechnung Amputationen und Trepanationen durchgeführt, werden selbst veterinärmedizinische Behandlungen ersonnen und festgehalten. Später entwickeln die Griechen medizinische Schulen, dem Hippokrates von Kos wird das erste sittliche Grundgesetz der Ärzte zugeschrieben.

Aber ach, die Menschen sterben dennoch wie die Fliegen, werden selten nur alt, verlieren ihr Augenlicht, ihre Rücken krümmen sich, die Glieder schmerzen, Wunden nässen – das Leben ist, allen Einwirkungen auf die Umwelt zum Trotz, eine Qual. Seuchen brechen aus, gehen wie ein himmlisches Strafgericht hernieder. Manche Krankheiten wandern mit den Menschen, tragen zum Niedergang ganzer Zivilisationen bei.

Es ist ein stetes Auf und Ab. Kaum erholt sich der Bestand an Homo sapiens (von denen die meisten damals schon in Indien und China lebten), so kommt fast unweigerlich wieder ein Einbruch. Ob durch klimatische Veränderungen, meist in Form und Gestalt von Kaltzeiten, oder durch neue Krankheiten. Vor 2.000 Jahren, so wird geschätzt, leben zwischen 170 und 400 Millionen Menschen. Für das Jahr 1700 gehen Forscher von rund 500 Millionen aus, manche sehen auch die Möglichkeit, dass es fast 650 Millionen Menschen gewesen sein können, die damals den Planeten bevölkerten. Das ist nun wohl ein Zuwachs, ein großes Plus über einen Zeitraum von beinahe zwei Jahrtausenden ist es indes nicht.

Mit dem 18. Jahrhundert aber ändert sich das. Es stellt gewissermaßen die Wasserscheide dar. Von nun an geht es in großen Schritten weiter, nehmen die Zuwachsraten deutlich zu, scheint es, als sei eine Bremse gelockert, eine Blockade gelöst worden. In nur drei Jahrhunderten wächst die Weltbevölkerung auf siebeneinhalb Milliarden Menschen an. In nur drei Jahrhunderten wirkt Homo sapiens so radikal auf den Planeten, auf seine Flora und Fauna, auf Ozeane und Kontinente ein, wie kein Wesen je vor ihm. Die industrielle Revolution setzt Kräfte frei, die das Unterste zuoberst kehren. Sie macht der kulturellen Evolution ordentlich Dampf.

Im Sinne des Wortes.

Es gibt kein Halten mehr

1764 erhält ein Universitätsmechaniker in Glasgow den Auftrag, eine Dampfmaschine zu reparieren. Apparate dieser Art werden seit 1690 konstruiert, wiewohl die Idee, die Kraft verdampfenden Wassers zu nutzen, schon in der griechischen Antike bekannt war (Archimedes von Syrakus soll eine Dampfkanone entworfen haben, Leonardo da Vinci hatte sich später mit ihrem Prinzip auseinandergesetzt). Doch nun gegen Ende des 17. Jahrhunderts arbeiten Wissenschaftler in Frankreich und Großbritannien an echten Dampfmaschinen. Erfolgreich.

In Paris stellt Denis Papin seine Dampfmaschine vor, mit der späterhin die Wasserspiele des Landgrafen von Marburg betrieben werden. In London entwickelt Thomas Newcomen eine atmosphärische Dampfmaschine, die dazu dient, Grundwasser aus Bergwerken abzupumpen. Laute, komplizierte Maschinen, energiefressend und störanfällig. Es ist ein Modell nach der Art von Newcomen, welches in der Werkstatt des Glasgower Universitätsmechanikers James Watt landet, versehen mit dem Auftrag, es zu reparieren. Watt, hochbegabt und wissbegierig, nimmt sich der Maschine an. Er setzt sie nicht nur wieder instand. Er verbessert sie. Indem er dem Kessel einen Kondensator vorschaltet, ein Kniff, der die Leistung der Maschine deutlich steigert. Von nun an arbeitet Watt, man darf annehmen fieberhaft, an der Vervollkommnung dieser Apparatur. 1781 meldet er sein Patent an, mit fünf verschiedenen Methoden, die Kraft auf die Antriebswelle zu übersetzen. Er muss, aus patentrechtlichen Gründen, auch noch das Zahnrad neu entwickeln. Bisher schon die Schwachstelle schlechthin, da die Zahnräder brechen. Erst die Veränderung der Zahnform zu Zykloiden bringt den Durchbruch und Haltbarkeit. 1782 treibt die erste Watt´sche Dampfmaschine einen Schmiedehammer an. Und der Konstrukteur beschreibt sogleich den großen Vorteil: „Nun vermag die Maschine in unseren Fabriken, Mühlen und anderen Betrieben Wasser-, Wind- und Pferdekraft zu ersetzen; jetzt braucht die Fabrik nicht mehr zur Kraft gehen, sondern diese geht überall dahin, wo es dem Unternehmer am zweckmäßigsten ist.“

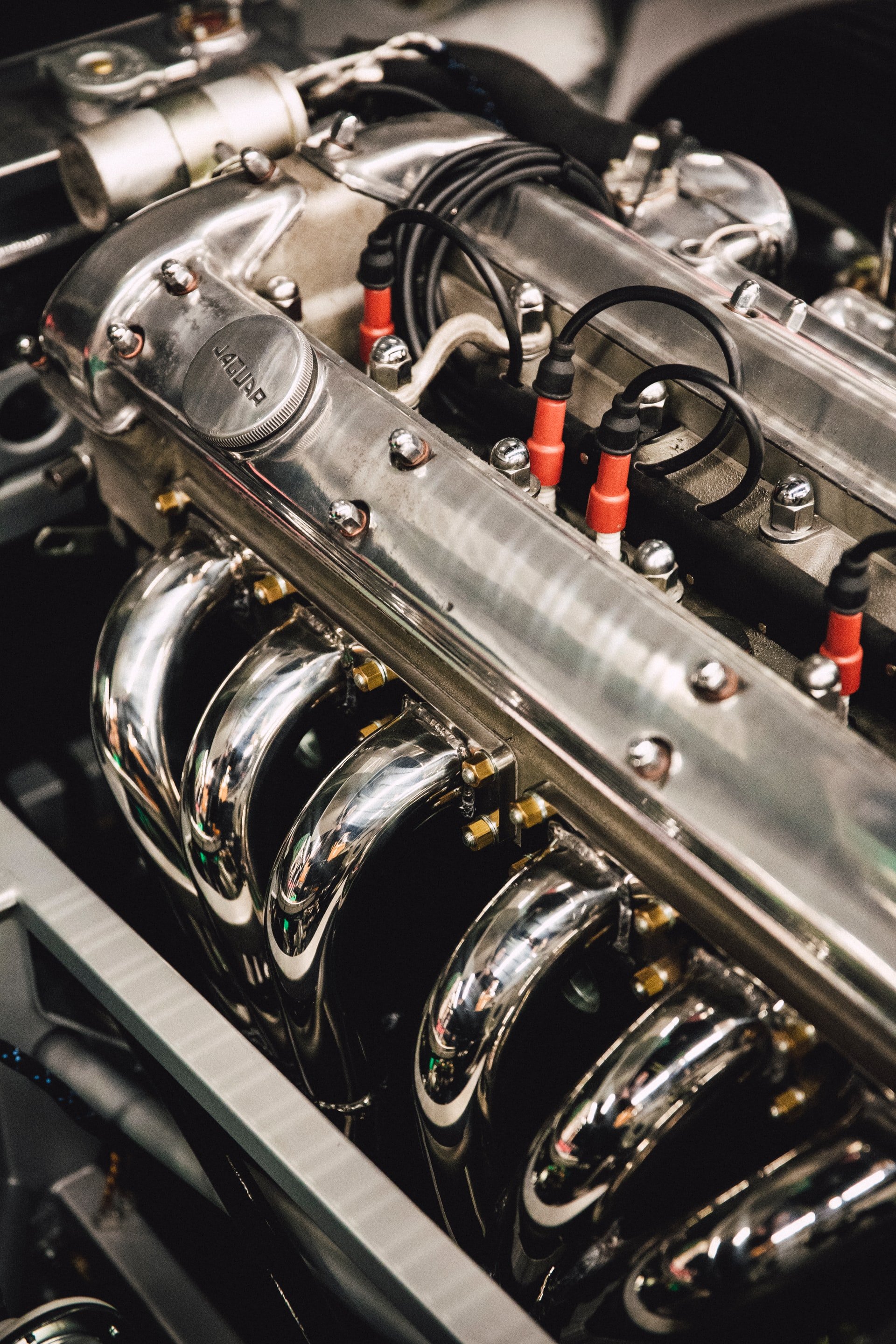

Einwirkung VI – Die Entwicklung von Dampfmaschine und Verbrennungsmotor

© Roland Losslein/unsplash.com & Markus Spiske/unsplash.com

1788 werden zwei Dampfmaschinen zusammengeschlossen und erbringen eine Leistung von 150 Pferdestärken (PS). Um 1800 kommen die ersten Hochdruckdampfmaschinen auf den Markt und von nun an gibt es kein Halten mehr (zumal das Patent Watts ausgelaufen ist): Immer neue Einsatzgebiete werden für immer bessere, immer leistungsfähigere Maschinen ersonnen. 1807 läuft das erste Dampfschiff in den USA vom Stapel, 1812 in England. Sie werden in Kutschen eingebaut – und in Schienenfahrzeuge. Die Dampfmaschine verändert die Welt von Grund auf.

1825 wird die erste Bahnstrecke mit einer Lokomotive George Stephensons in Betrieb genommen. Sie misst 14,4 Kilometer. Ein bescheidener Beginn. 1830 gibt es weltweit 332, 1840 schon 8.591 und 1850 stolze 38.022 Kilometer Eisenbahnstrecken, über die, Ruß und Dampf ausstoßend, Lokomotiven fahren, Züge ziehen. Güter und Menschen von A nach B bringen. Schneller als je zu vor. 1885 sind gerade erst einmal 60 Jahre vergangen, da hat sich das globale Schienennetz auf fast 450.000 Kilometer vervielfacht.

Über Jahrtausende war es Homo sapiens nicht möglich, schneller als zu Fuß unterwegs zu sein. Allenfalls zu Pferde konnte er größere Strecken in kürzerer Zeit zurücklegen. Ein Privileg für wenige. Waren mussten mit langsamen Gespannen, auf Esel- und Pferderücken über Saumpfade, auf Flößen und Flussschiffen an Stromschnellen vorbei transportiert werden. Binnen eines Menschenlebens schnürt nun die Welt, verbunden durch Schienenstränge, zusammen.

So wie die Transportgeschwindigkeit und -kapazität geradezu exponentiell anwachsen, so rasant ändert sich das Wirtschaftsleben. Die Industrialisierung nimmt Schwung auf, wo gestern noch Waren und Produkte in Handarbeit, allenfalls mithilfe von Wasserkraft, Feuer und Amboss gefertigt wurden, machen sich Fabriken breit. Produzieren mehr, viel mehr in kürzerer Zeit, beschäftigen nach einiger Zeit mehr Menschen als je zuvor, bringen alte Gewissheiten zum Einsturz. In den Kohlerevieren Europas macht sich Goldgräberstimmung breit. In Schlesien, in Belgien, im deutschen Ruhrgebiet, in Wales. Wo zuvor nichts war, dort liegt nun der Treibstoff für das neue Zeitalter, für die Ära der Dampfmaschine. Fabrikschlote ragen empor, Kathedralen des 19. Jahrhunderts.

Im Rausch der Geschwindigkeit

Befeuert durch die Industrialisierung nimmt die kulturelle Evolution Fahrt auf. Und erreicht ein irrwitziges Tempo. Binnen zweier Jahrhunderte verändert Homo sapiens das Aussehen und Gestalt der Welt tiefgreifender und nachhaltiger als er es sich in seinen Träumen je vorzustellen vermochte. Er spaltet Berge, verbindet Ozeane, leitet Flüsse und Ströme um. Er erschließt bisher unzugängliche und abgeschiedene Räume, macht sie sich nutzbar. Er gewinnt neue Erkenntnisse, lernt, sich selbst besser zu verstehen, seinen Mängeln zu begegnen. Er spaltet Atome, decodiert die Erbinformation, landet auf dem Mond und entsendet Satelliten und Sonden bis an den Rand des bekannten Universums.

Mehr noch. War die menschliche Gesellschaft über die Jahrhunderte eine tendenziell gefährliche, in der Raub, Mord und Todschlag durchaus an der Tagesordnung waren; in der Krankheiten und Gebrechen herrschten; in der Bildung und Möglichkeiten, ein besseres Leben zu leben auf einen kleinen, allerkleinsten Kreis beschränkt waren; in der Menschen anderer Regionen wenig oder nichts galten, so entwickelt die Menschheit so etwas wie ein gemeinsames Gewissen. Ein Gefühl der Verantwortung und der allgemeinen Gleichheit in Würde und Rechten.

Man könnte meinen, nun sei alles gut. Was vor Jahrtausenden seine vielen Anfänge nahm, von der Kunst des Feuermachens über die Erfindung der Schrift und auch mit der Zähmung des Pferdes, sei zu einem guten Ergebnis gelangt. Tatsächlich aber steht die Menschheit, steht Homo sapiens vor der größten Herausforderung seiner Existenz.

Seine Eingriffe sind in Summe so gravierend und radikal, dass nichts mehr ist, wie es war und nichts mehr so werden kann, wie es einmal gewesen ist. Mit der Industriellen Revolution ist die immerzu ansteigende Emission von Treibhausgasen verbunden, die sich nicht abschwächt. Im Gegenteil. Mit der Entschlüsselung des genetischen Codes ist der Menschheit ein Instrument in die Hände gegeben, mit welchem sie sich selbst grundlegend verändern kann. Unwiderruflich. Und mit der Entwicklung einer digitalen künstlichen Intelligenz beschleunigt sie die kulturelle Evolution noch einmal und das um ein Vielfaches.

Phänomene, die die Basis menschlichen Selbstverständnisses in Frage stellen. Die Existenz Homo sapiens und der Welt, wie sie bisher war.

Vielleicht ging es den ersten Reitern ähnlich, als sie feststellen mussten, dass auf dem Pferd zu sitzen noch gar nichts bedeutet, sondern die Kraft und Wendigkeit des Tieres unter ihnen in Bahnen gelenkt werden musste. Als sie angesichts ungestümer Galoppaden und Sprünge über die unwahrscheinlichsten Hindernisse abgeworfen zu werden drohten und oftmals auch abgeworfen wurden, Hals und Bein sich brachen. Als sie die Kontrolle zu verlieren drohten und verloren. Also ersannen sie nicht nur Zaumzeug und Sattel, sondern auch Steigbügel, Gebisse und Ausbildung von Tier und Menschen – um einwirken zu können. Sie beschäftigten sich eingehend und über Generationen so sehr mit dem Pferd, bis sie es zu verstehen in der Lage waren und somit in der Lage, es zu lenken, sich seine Potentiale in vollem Umfang zu erschließen.

Einwirkung VII – Der Einsatz allen Wissens und aller Technologie

© Ryoji Iwata/unsplash.com

In gewisser Weise steht Homo sapiens heute vor exakt der gleichen Aufgabe. Er hat alles Wissen und sämtliche Instrumentarien zur Hand, der rasanten Entwicklung eine Richtung zu verleihen. Er, und mit ihm die Welt, ist in einer neuen Epoche angekommen. Im Anthropozän, in dem nichts mehr so ist, wie es früher einmal gewesen ist. Angst braucht er dabei keine zu haben. Er kann vielmehr die Welt einmal mehr neu gewinnen. (fksk, 2022)